Wenn kein Stein auf dem anderen bleibt

Einem Sprachgewitter gleich, prasselt Jens Dittmars neuer Roman „Neulich in Bärwalde“ auf uns ein, um von weit ausholenden Hergängen tiefer in kontemplative Betrachtungen zu führen. Voll mit Anekdoten, verschachtelt und gefüllt mit Widersprüchen und nicht zuletzt von einem ins andere gehend, ist es der gemeinsame Nenner, der die Zeit überdauert und das Werk hochaktuell macht. Mittendrin: Die Migration als Spielball der Geschichte.

Jens Dittmars literarische Werke sind wie eine Achterbahnfahrt, die den Kopf mächtig ins Taumeln bringt und einen mit einem mulmigen, aber erfrischenden Gefühl aussteigen lässt. Mit frischem Kopf und geistigem Mehrwert sozusagen. Und einer Vielzahl ungelöster Fragen. Das neueste Werk des Liechtensteiner Schriftstellers ist nichts anderes als erkenntnistheoretisches Philosophieren auf hohem Niveau. Wer jetzt an eine bittertrockene Abhandlung denkt, wird überrascht sein. Dittmars kluge Schwätzerei vollzieht sich vielmehr über Witz und Ironie und beinhaltet locker-flockig rüberkommende, sich zwischen den Zeilen befindliche Lebensweisheiten, die teils ganz nebenbei eindringen und zeitgleich zu denken geben. Wenn Politphilosophie amüsant wird und sich Leser:innen auch am Schaukelstuhl wie von selbst in Gefilde epistemologischer Fragen gleiten lassen, gelang dem Autor dann nicht ein besonderer Schachzug? In einer Hinsicht mit Sicherheit. Doch auch wenn sich das Werk über weite Strecken in Rage lesen lässt, ist es doch alles andere als leichte Kost. Vom Lehensrecht im Siebenjährigen Krieg über unrühmliche Rollen im Nationalsozialismus und die schwierige Frage der Opfer-Täterschaft bis hin zu der fragwürdigen Postmoderne, die für den Verfall verantwortlich zu sein scheint: Das zeugt schon von der Fülle an Betrachtungen, die durch verschobene Erzählperspektiven, durch Sprünge und die ausholende aber gewiefte Geschwätzigkeit zum herausfordernden Leseparcours mutieren. Sogar scheinbar klar Ausgelegtes hat bei Dittmar mehrere Gesichter. Hier braucht es den zweiten Blick oder das geschulte Auge, um den Mehrwert zwischen den Zeilen herauszufiltern. Eindeutigkeit gibt es bei Dittmar nicht. Dass die Handlung angesichts des Parforcerittes durch 300 Jahre Menschheitsgeschichte weltanschaulichen, sprachlichen wie humoristischen Aspekten weicht, ist dem Autor kaum übel zu nehmen. War es doch seine Intention, Wendepunkte am Beispiel der eigenen Familienchronik festzumachen, die über Erzähltes hinausgehend in höhere Ebenen driften: „Es ging mir weniger darum, eine in meinen Augen nicht sonderlich außergewöhnliche Familiengeschichte festzuhalten. Das ‚Wie‘ interessiert mich mehr“, betont Dittmar. So obsiegen Form und Aha-Erlebnis über Inhalt, dessen poetische Ausformulierung der Geschichte erst den Wert gibt, erzählt zu werden. Ferner relativiert sich auch die Rolle der Familiengeschichte, die viel mehr als Aufhänger gilt, um einen Bogen durch die vom Autor akribisch recherchierte Chronik zu schlagen und zeitgleich aus dem Muster der klassischen Familiensaga auszuscheren. Dittmars Roman sättigt sich an Wendepunkten am Beispiel seiner Vorfahren, um auf Allgemeingültiges zu verweisen: „Ich bin kein Erfinder von großen Plots, vielmehr benötige ich immer einen Bezug zu dem, was ich kenne. Das kann eine historische Begebenheit, ein anderes Werk oder eine Chronik sein.“

Komplexe Figuren mit ähnlichen Sorgen

Mit Anekdoten, die tiefernst sind und zeitgleich zum Schmunzeln einladen, zeigt Dittmar auf, dass sich Wege und Ziele der Menschheit über die Jahrhunderte kreuzen. Sowie sich die Suche nach Identität und Heimat wie ein roter Faden durch das Buch hindurch zieht, ähneln die Figuren trotz ihrer Diversität einander. In erster Linie sind sie nicht perfekt. Den Idealtypus wird man in dem Roman ebenso kläglich vermissen wie den zugespitzten Bösewicht. Sie schaukeln sich eher an ihren Kontrasten auf, wie sich stets Gut und Böse im Menschen die Waage halten. Der Autor verurteilt nicht, sondern versucht eher die Beweggründe zu verstehen. Wie kann es sein, dass die Figur Emma als Frauenschaftsleiterin im Nationalsozialismus caritativ-soziale Tätigkeiten für Menschen in Not ausgeführt hat? Zeitgleich beschönigt Dittmar nichts, wenn er den Figuren die passenden, nicht immer rühmlichen Worte in den Mund legt.

Dokumentarische Fiktion

Erzählerisch durchdacht und changierend zwischen Nähe und Distanz, überlässt er keine Figurenperspektive dem Zufall. Und das mit besonderen Kunstgriffen: Durch die Einführung des Protagonisten Niels beispielsweise, kann der Autor selbst eine kritische Außenposition einnehmen, wartend, um sich dann und wann kommentierend ins Geschehen hineinzumanövrieren: „Ich verberge mich nicht hinter der eigenen Geschichte, distanziere mich aber und lass‘ die Figur Niels sprechen.“ Es gleicht wahrlich einem Spiel mit den Erzählperspektiven, das Dittmar nicht nur mit der Kunstfigur betreibt. Wenn am Ende die beiden Figuren Niels und die des Erzählers ineinander verschmelzen, hebt der Autor gegebene Ordnungen auf und zeigt sich als Teil der Geschichte. So behutsam er den Mix auf fiktiven und überlieferten Ereignissen vollzieht, lässt er hinter der dokumentarischen Schale subjektiven Ausgestaltungen freien Raum. Oft an Stellen, wo die Quellen schweigen. Aus welchem Gefecht sein Vater die charakteristische platte Nase zog, liegt ebenso im Dunkeln wie die konkreten Ereignisse, die der Großmutter in der sowjetischen Gefangenschaft in Buchenwald widerfahren sind, werden jedoch von Dittmar auf individuelle Weise erhellt. Oder erhellen sich. Denn Dittmar lässt seine Figuren in breit ausformulierten Dialogen selbst sprechen. Und er wägt ab: Teils bringt er die Story durch eigene Überlegungen ins Reine, dann wiederum greift er auf Erkenntnisse der Forschung zurück. Wodurch die Leser:innen an keiner Stelle an der Authentizität des Erzählten zweifeln können, so entschieden ist es rübergebracht.

Kolossale Bildsprache

Von den erzählerischen Kniffen ausgehend, schreitet Dittmar nahezu im Gleichschritt hinein in die literarische Vermittlung von Figuren im Stil großer Meister. Sowie er auf ein mitunter sarkastisches Erzählen setzt, lässt er es Hand in Hand mit der Personen- und Milieuschilderung gehen und beides voneinander zehren: „Ein Schriftsteller muss auch eine platte Liebesgeschichte zur poetisch exzellenten Ausformulierung bringen können“, ist er sich sicher und führt vor, wie aus gewöhnlichen Menschen Figuren mit Ecken und Kanten entstehen. Die dann durchaus kauzig anmutenden Charaktere des Buches sind fein herausgearbeitet und tun sich vor dem Lesepublikum in ihrem ganzen Profil auf. Dittmar spart es nicht aus, das kleinste Detail in sein Werk zu flechten, so es die beschriebene Figur nochmals in ihrem Erscheinungsbild heraushebt. Ganz gleich ob der Söldner, der Seemann oder die NS-Frauenschaftsleiterin: Wuchtig kommen sie uns entgegen und verhüllen auch ihre Macken nicht, die sich in ihr inneres wie äußeres Antlitz gebrannt haben. Weil der Autor Bedrückendes mit demselben Tenor anspricht wie das Komisch-Lustige, tritt sein Figurenpersonal in der dem Menschen innewohnenden Ambivalenz zu Tage. So wirkt der Roman mit seinen Abschweifungen und scheinbaren Nebensächlichkeiten, die sich doch als essentieller als zunächst vermutet erweisen, wie aus einem Guss. Trotz ausschweifender Erzählkunst darauf bedacht, den Faden nicht abreißen zu lassen, sucht Dittmar das Große im Kleinen auf und hangelt sich von Puzzleteil zu Puzzleteil weiter. Bis das fertige Bild steht.

Am Ende ist die Metamorphose vollzogen. Niels und der Erzähler werden eins. Die wahrheitsgetreue Ortsbegehung in Bärwalde markiert den Schlusspunkt und rundet die Suche nach der Heimat ab, die die Menschheit als Konstante immer mit sich führen wird. Im Siebenjährigen Krieg wie in den heutigen Fluchtbewegungen, aber auch in der Suche des Autors nach seiner Vergangenheit: Die Erkundung der wahren Identität bleibt omnipräsent.

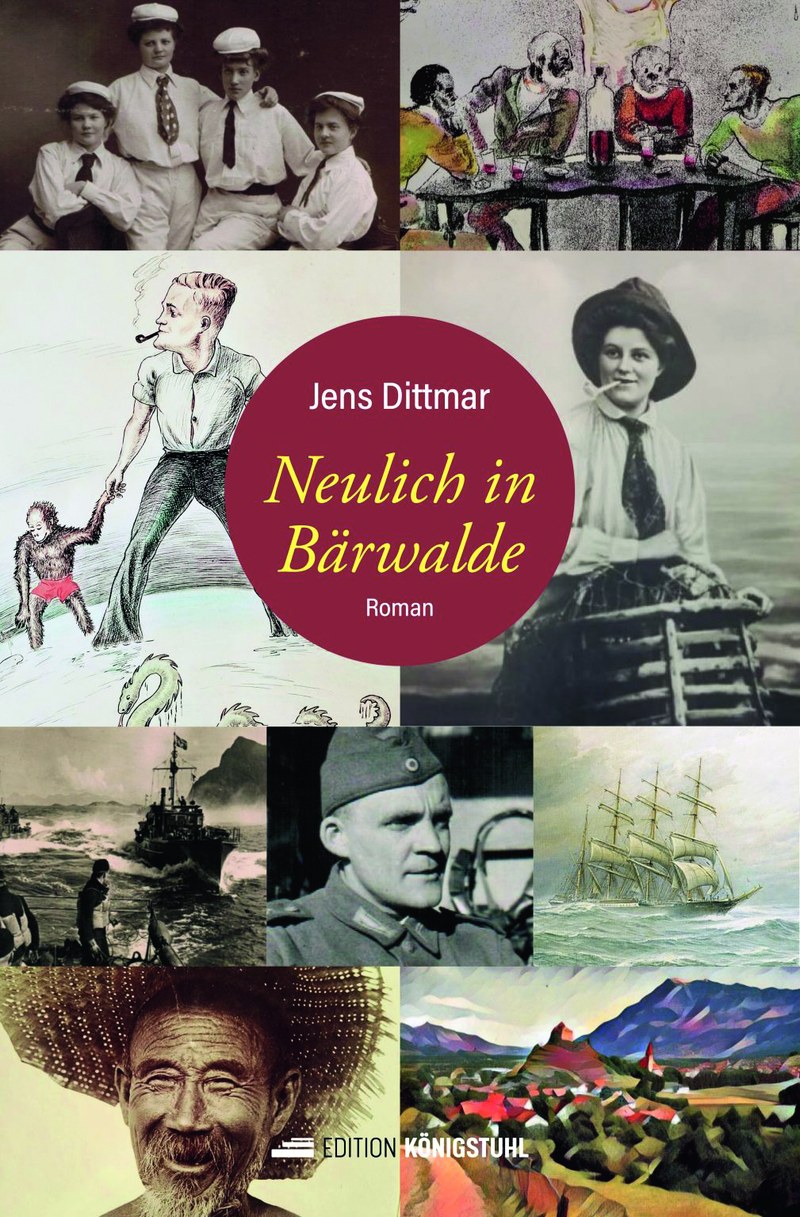

Jens Dittmar: Neulich in Bärwalde. Edition Königstuhl: St. Gallenkappel, 2022, 304 Seiten, 33 S/W-Abbildungen auf 16 Tafeln, Hardcover, ISBN 978-3-907339-28-2, Euro 23 (erscheint voraussichtlich Ende September)

Lesung, moderiert von Margrit Vogt

23.9., 20 Uhr

Literaturhaus, Schaan

www.literaturhaus.li