Alita: Battle Angel

Christoph Waltz als Wissenschaftler, der im 23. Jahrhundert ein Robotermädchen bastelt, das sich dann irgendwie selbstständig macht und gegen die Bösen kämpft. Die interessantere Frage, die "Alita" stellt, ist aber: Können Cyborgs lieben?

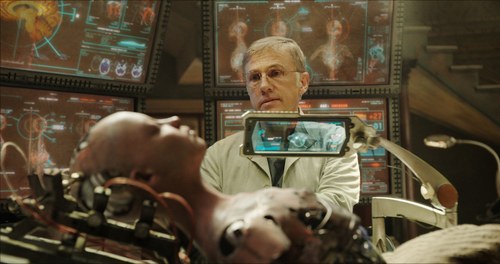

Vielleicht war James Cameron, der gerne Projekte mit dem Anspruch auf das Neue und Große realisiert („Terminator“, „Titanic“, „Avatar“) dieses doch nicht revolutionär genug, weder ästhetisch, noch dramaturgisch. Zwar hatte Cameron, gemeinsam mit Laeta Kalogridis, das Drehbuch verfasst, dann aber doch die Regie an Robert Rodriguez („Spy Kids“, „Sin City“) abgegeben. Tatsächlich fühlt sich vieles in dieser Sci-Fi-Dystopie über einen weiblichen Cyborg, dessen Rumpf Hightech-Doktor Christoph Waltz im 23. Jahrhundert auf einer Müllhalde findet, wie geliehen an. Dr. Ido lebt in einer Stadt, die überfüllt von Menschen und Baustilen zwischen Orient, Indien und New York ist. Darüber beschattet ein gigantisches Raumschiff die Straßen, das aus Roland Emmerichs „Independence Day“ stammen könnte. Alles wirkt hier heruntergekommen, während oben im Raumschiff das Paradies sein soll („Elysum“ grüßt). Nun treiben sich in dieser kruden Welt aus High-Tech-Maschinen und Tagelöhnern illustre Figuren herum, Kopfgeldjäger ebenso wie Jugendliche, die gerne Motor-Rollerball spielen. Für die Geschichte muss das keinen tieferen Sinn ergeben, vieles in „Alita“ dient rein atmosphärischen Zwecken. Eines soll den Film jedoch von anderen Science-Fiction-Produktionen unterscheiden: eine zutiefst menschliche Beziehung, die Dr. Ido (Waltz) zum Robotermädchen Alita (Rosa Salazar mit CGI-generierten Riesenpupillen) eingeht, nachdem er es zusammengebaut hat. Benannt nach seiner verstorbenen Tochter, entwickelt Alita selbst eine Unruhe, was ihre eigene „Identität“ und Vergangenheit betrifft – und ihre Bestimmung, müsste man anfügen. Die Suche nach dem Ich ist natürlich keine psychologische, sondern notgedrungen nach dem Zweck, für den sie programmiert wurde, ausgerichtet. Dr. Ido weiß es, gemein, denn er verrät es weder ihr noch uns.

Roboter mit Herz

So treiben Cameron und Rodriguez ihre philosophischen Spielchen, die einerseits an aktuelle Diskussionen andocken: Etwa die Frage, ob künstliche Intelligenz in Zukunft fähig sein wird, Emotionen zu entwickeln. Andererseits aber frönt „Alita“ auch der Lust am Trash. Kann man Computer überhaupt lieben? In „Her“ von Spike Jonze schien das vor einigen Jahren zu gelingen, und auch in „Alita“ ist deren Freund Hugo (Keean Johnson) nicht weit davon entfernt. In einer grotesken Szene überreicht Alita Hugo ihr Herz, allerdings nicht metaphorisch. Sie öffnet ihre Brustpartie und entnimmt ein rundliches Stück Metall an zwei Schläuchen, das sie Hugo anbietet. Ein filmischer Moment, der so plump wirkt, dass er hängenbleibt. Nicht frei von Ironie, dazu würde Gary Numans Hit „I Nearly Married A Human“ passen. In einem Interview meinte Christoph Waltz, dass „Alita“ anders wäre, weil es um die Beziehung seiner Figur mit seinem Geschöpf ginge, damit mag Waltz Recht haben. Die Idee von der besseren Version von Frankenstein, die als männliche Kreation nicht nur „sexy“ ist, sondern auch gegen das Böse kämpft, könnte auch ein Publikum interessieren, das nicht unbedingt Science-Fiction-affin ist. Die Anzahl der Kampfszenen ist jedenfalls überschaubar. Und auch Waltz’ Rolle ist ungewöhnlich angreifbar und besorgt, er kommt ganz ohne Sarkasmus aus. Neben dem ambivalenten Dreamteam Dr. Ido/Alita haben die Widersacher naturgemäß nicht viel Platz und nichts zu lachen. Fast zu Statisten degradiert sind Mahershala Ali („Green Book“) und Jennifer Connelly als eine Achse des Bösen, die nur scheitern kann.