Wish you were here – Zum Roman „Schattenfuge" von Gabriele Bösch

Die wahrscheinlich häufigste Literaturform ist der Liebesroman. Deutlich seltener geht es um gescheiterte Beziehungen. Wer aber wagt den Blick über das Ende einer Liebe hinaus? In ihrem Roman „Schattenfuge“ erzählt Gabriele Bösch von Pink Floyd und vom Jakobsweg, von einem Architekten und einer Malerin – und in Wahrheit von etwas, für das es kaum Worte gibt: Hingabe.

Es ist dunkel im Atelier der Malerin. Der Mann, der ankommt, um ihr Modell zu stehen, versteht den Wink. Er bewegt sich sachte in diesem Glashaus, und weil das unheimlich ist, konzentriert er sich auf die vage aufleuchtenden Farben von zwei vertrockneten Granatäpfeln, einem Maiskolben, einem Glas voller roter Ahornblätter. Mit der Zeichnerin hat er eine Abmachung getroffen: er erzählt, während sie ihn malt. Sie möchte sehen, wie er wirklich ist. Er möchte sich selbst wahrnehmen, und zwar nicht als Treibsand, Wolke, Fluidum. Wie nahe sind sich die beiden? Schwer zu sagen. Sie sprechen sehr verhalten miteinander, in unbestimmten Sätzen, denen doch eine große Vertrautheit anhaftet. Da greift die Autorin ein, rückt mit großer Bestimmtheit die Dinge ins Lot: „Ich bin so durchsichtig wie dieses Fenster, dachte sie, er weiß, was ich als Nächstes tun werde, er weiß, was ich fühle, und dieses Fühlen ist wie ein zu schwerer Mantel, unter dem er schwitzt, unter dessen Last er sich nicht öffnen kann und auch nicht öffnen will, weil er es nicht gelernt hat. Meine Sehnsucht hält seine Knöpfe geschlossen.“

Damit ist klar: die Geschichte wird aus der Perspektive der Frau erzählt. Aber wie soll der Mann den Dialog eröffnen, wenn die Autorin – und ihre Haltung entsprich wohl derjenigen der Malerin - schon ihre Urteile fix und fertig hat? Gabriele Bösch lässt sich auf eine beinahe unmögliche Erzählsituation ein. Gelingen kann die nur, wenn ihre Malerin ganz und gar aufgeht im Bemühen, diesen Mann zu verstehen und ihm nahe zu kommen. Das wäre dann wohl eine Liebesgeschichte – und die Erzählperspektive, die Gabriele Bösch wählt, käme demgemäß dem Blick eines liebenden Menschen ziemlich nahe.

Der Mann aber, das Modell, weiß allzu große Nähe zu verhindern, auch wenn er folgsam alle Anordnungen ausführt. Wie soll da ein „interaktives Gespräch“ entstehen? Wein muss her. „Amen“ steht auf den Flaschen, nur der Name, kein Erzeuger.

Brasilianischer Schiefer

Seinen Beruf als Architekt hat der Mann schon lange hingeschmissen, angeekelt von Umbauplänen, die ein atmendes Haus in ein „Terrarium“ verwandeln, abgestoßen von all dem Pomp, mit dem ein Innenleben inszeniert wird. Brasilianischer Schiefer, Marmor, Glasfassaden? Ihm erscheint nichts mehr wohnlich. Zu viele Tote - um genau zu sein sind es drei – haben ihm das unbeschwerte Abreißen und Neubauen unmöglich gemacht. Er will nicht mehr planen – und das hat vielleicht auch mit Elenor zu tun. „Die roten Bäume, die sie in seine ersten Modelle gesetzt hatte. Das Lachen der anderen über diesen Kitsch. Ihr Lachen über die anderen später, weil sie Kitsch durch Karriere ersetzten.“ In „Schattenfuge“, dem Titel des Romans, kann man einen Fachbegriff aus der Architektur lesen, aber natürlich auch einen musikalischen Terminus. Und wenn die Fuge – wie immer man sie wendet, nicht nahtlos harmonisch sich auflöst, sondern die Schatten der Unvollkommenheit sich über den Entwurf legen, dann ist man der existenziellen Fragestellung der Romanfiguren auf der Spur.

„,Ich gehe zurück zu Elenor', sagte er.

Auf diesen Ball war sie nicht gefasst. Er traf sie mitten in ihrer Brust.“

„Schattenfuge“ erzählt von einer Trennung und der Verunsicherung, die das bedeutet. Der Mann ist wortlos aufgebrochen, als er den Boden unter den Füßen verlor. Ein paar ausgelatschte Wanderschuhe schickt er kommentarlos nach „Hause“. Elenor überlässt sich ihrerseits einem Song von Pink Floyd: „so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.“ Out of the blue, aus heiterem Himmel bricht die Welt zusammen – und heiter wird der Himmel danach nicht mehr.

Die Liebe – eine Hängebrücke

Malerin und Modell versuchen, einander gegenseitig hinauszutragen aus der Wüste der Wortlosigkeit, die die Frau erst sehr viel später an sich selbst entdeckt als der Mann. Denn ungefähr in der Mitte des Romans kippt das Arrangement. Jetzt soll die Frau zuhören, statt reagieren. Jetzt beansprucht der Mann Raum für seine eigenen Erkundungen.

„,Ich liebe Sie', sagte er in den Raum.

Sie hatte sich nicht verhört.“

Aber wie ihm das Wort „wohnen“, so ist ihr das Wort „lieben“ abhandengekommen. „Im andern wohnen“? Nein, das war es nicht – oder es ist vorbei. „War Liebe nur eine geknüpfte Hängebrücke aus blindem Vertrauen? Sobald man nicht mehr vertraute, stürzte man? In welchen Abgrund?“ Beide werden auch in ihrem Dialog-Experiment nicht herausfinden, was Liebe ist. Denn dafür gibt es keine Sicherheit und keine Definition. Gabriele Bösch lässt sich ein auf das, was hinter Leidenschaft und Vertrauen, hinter Selbsterkundung und Selbstzerstörung wartet. Dass es da Neuland zu entdecken gibt, ahnt der Leser, die Leserin. „Im Erzählen lag nun ein Geben.“

Wer eine solche Geschichte erzählt, verzichtet von vornherein darauf, dass jeder Satz gelingt. Dann nämlich wäre der Versuch misslungen, das unsichere Terrain zu beschreiten. In Wirklichkeit trennen sich viele Paare, ziehen einen Schlussstrich, leben eine neue Beziehung, ohne dass sie so existenziell sich verausgaben wie die Malerin und der Architekt. Aber zumindest eine Frage stellt sich bei einer Trennung wohl jede Frau und jeder Mann: „Der Schrei. Ging er nach innen oder kam er von dort?“

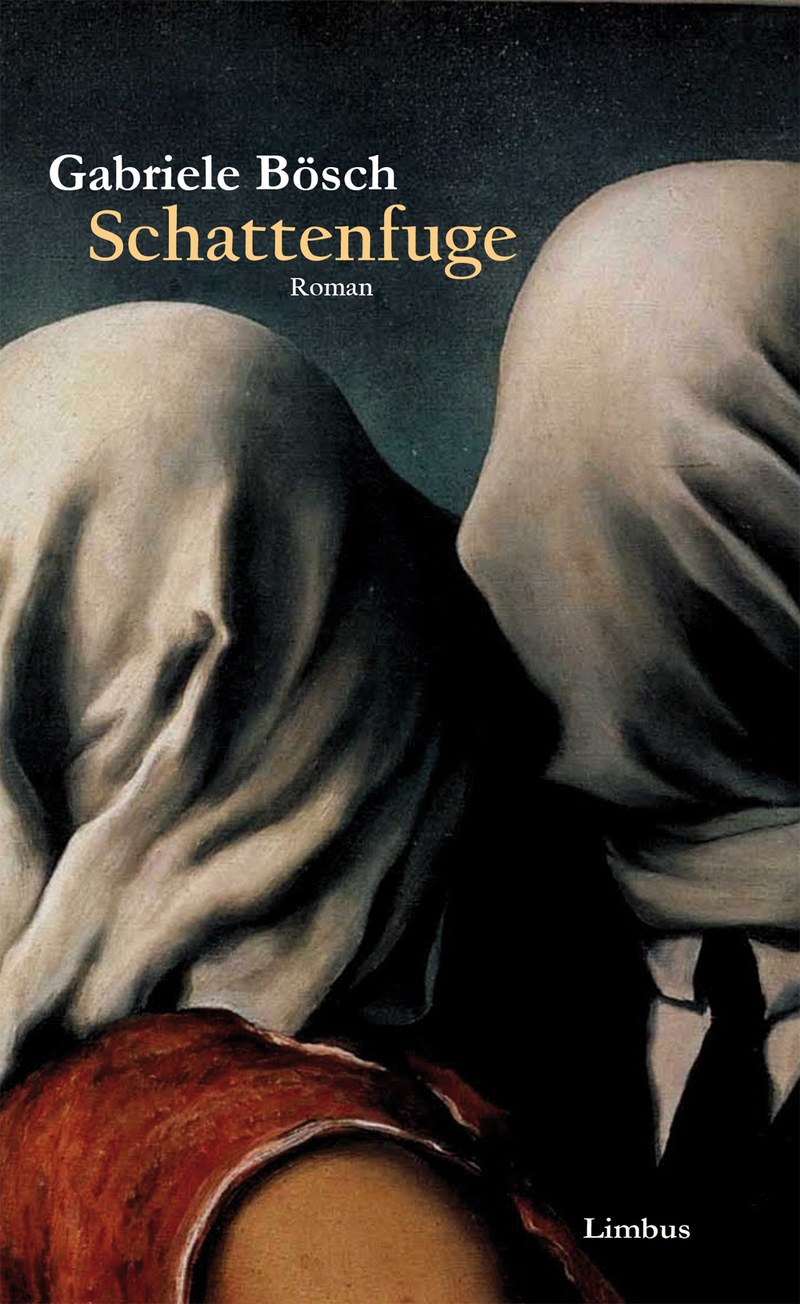

Gabriele Bösch, Schattenfuge. Gebunden mit Schutzumschlag, 176 Seiten, 17,90 Euro. ISBN 978-3-902534-61-3, Limbus Verlag, Innsbruck 2012