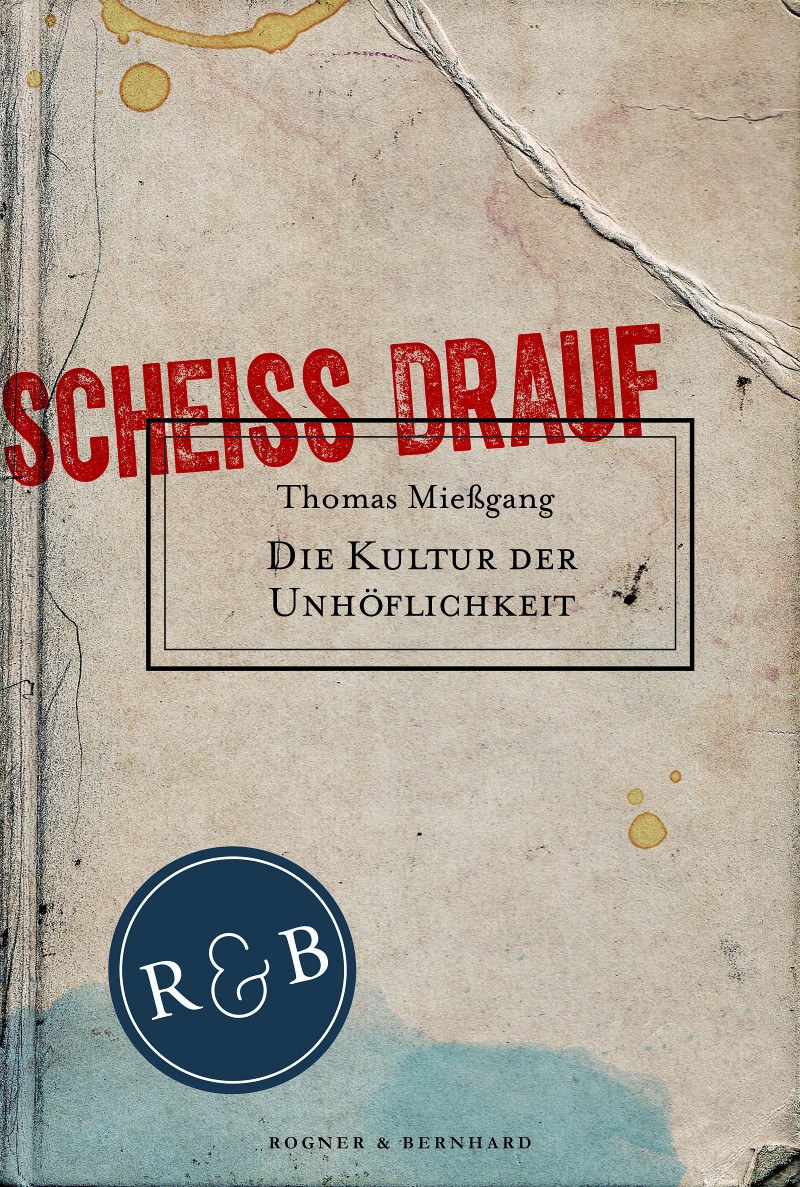

Krass unkorrekt! - In seinem Essay „Scheiß drauf“ untersucht Thomas Mießgang den allgemeinen Verfall der Sitten und rät dennoch öfter mal zu Grobheit

Als der Schauspieler Til Schweiger in seiner neuesten Rolle den „Tatort“ betrat, da war das erste Wort, das er sagte: „Fuck“. Angetan mit Sankt-Pauli-T-Shirt und Parka trampelte er auf klobigen Bikerboots in Anwaltskanzleien und Villen. Ausgedient hat der Kriminaler im feinen Tuch und mit gehobenem Humor, und Harry holt ihm nicht mehr den Wagen. Bulldozer mit Proll-Credibility haben noch kleinbürgerlichsten Wohnzimmer den Sieg davon getragen. Was das bedeutet, untersucht Thomas Mießgang in seinem Essay „Scheiß drauf! Die Kultur der Unhöflichkeit“.

Thomas Mießgang verfügt über eine Edelfeder, die von „Profil“ bis „Zeit“ gerne in Anspruch genommen wird. Auch der Kultursender Ö1 lädt den Journalisten regelmäßig zu Features ein. Stilistisch bewegt sich auch Mießgangs Buch zum Thema gute Manieren zwischen Feuilleton und Feature. Ein Ratgeber will es nicht sein, beileibe nicht. Dazu ist Mießgangs gar nicht klammheimliche Freude an der erfrischenden Grobheit doch zu ausgeprägt. „Scheiß drauf!“ liefert eine Analyse jener Milieus, in denen die Erosion guter Sitten besonders weit fortgeschritten ist. Das garantiert Unterhaltung, zumal der Autor mit drei pointierten Ausgangsthesen aufwartet:

Widerstand ohne Sinn und Zweck

Erstens: „In allen Sektoren der Gesellschaft ist eine deutliche Zunahme von ruppigen Umgangsformen und egozentrischen Rempelmechanismen zu beobachten: Ob es sich nun um das individuelle Fehlverhalten im Verkehr handelt oder um den Proletkult im Fernsehen, um einen dramatischen Anstieg von Mobbingfällen im Geschäftsleben oder skandalöse Entgleisungen in der Politik.“

Zweitens: Es gibt auch eine lange Tradition der Unhöflichkeit, deren Zweck in der deutlichen Artikulation von Unzufriedenheit mit dem Status Quo besteht. Allerdings konstatiert Mießgang auch hier Erosion: „Man muss sich das Gesicht von Sid Vicious vor Augen halten, wie er sprachlos und drogenbetäubt neben Nancy Spungen in seinem Bett im Chelsea Hotel liegt, um zu begreifen, dass hier eine zombifizierte Form von Widerstand ohne Sinn und Zweck vorliegt, eine Rebellion, die gerade deshalb so gefährlich ist, weil sie nichts will und dieses Nichts sich zu einem großen schwarzen Loch ausdehnt, das Politik und Gesellschaft zu verschlingen droht.“

Drittens: Wer sich heute danebenbenimmt, kann niemanden mehr schockieren. „Der Unhöflichkeit ist gewissermaßen ihr Reibebaum abhandengekommen, ihr dialektischer Widerpart, gegen den sie ihre destruktive Energie in Stellung bringen könnte, um das streitbare Wechselspiel zwischen manierlichem Strukturkonservativismus und insultierender Kraftgebärde auf höherer Ebene zu einem neuen, veränderten Gesellschaftsentwurf zu synthetisieren.“

Sollte Mießgang Recht haben, wäre das einigermaßen deprimierend. Es würde bedeuten, dass jene gesellschaftlichen Instanzen, die bislang die Normen setzten, nicht mehr die Kraft haben, verbindliche Handlungsanweisungen und ein angemessenes Verhalten einzufordern und durchzusetzen. Das versucht Mießgang auf fünf gesellschaftlichen Feldern zu belegen.

Denn sie wissen nicht, was sie tun

Massenkompatiblen Show-Formaten ist eine gewisse Derbheit und Menschenverachtung eigen. Das galt schon für „Barnum Circus“ oder das Vaudeville des 19. Jahrhunderts. Deren Perfidie sei aber direkt rührend im Vergleich mit jener von Dieter Bohlen, Heidi Klum und Peter Rapp oder den Demütigungsritualen aus dem Dschungelcamp, so der Autor. Denn neu an diesen hundertfach variierten Fernsehdramaturgien ist „die Dissonanz zwischen einem geradezu makellos-manierlichen Auftreten der Moderatoren und der Ungeheuerlichkeit ihrer Übergriffe auf das Privatleben von Menschen, die sich gleichwohl gerne als Opfer zur Verfügung stellen.“

Dass man Höflichkeit aufsetzen kann wie eine Charaktermaske, ist nicht neu. Dass man das Gegenüber „nicht einmal als Feind respektiert, sondern unter dem Prätext der guten Manieren der Lächerlichkeit preisgibt“, bezeichnet Mießgang als „blanken Hohn.“

Er vergleich die TV-Shows mit jenem „Panopticon“, das seit Michel Foucaults berühmter Studie „Überwachen und Strafen“ den soziologischen Diskurs bereichert. Es handelt sich um ein im 18. Jahrhundert ersonnenes Mehrzweckgebäude, in dem ein Wärter ständig alle Insassen beobachten konnte, während diese davon keine Ahnung hatten. Das Konstrukt erwies sich als perfekt für die Herrschaftsausübung über Geist und Bewusstsein, als gleichermaßen tauglich für Gefängnisse, Irrenhäuser, Fabriken und Schulen.

In den TV-Versuchsanordnungen seit „Big Brother“ hat sich dies alles realisiert: „Der Menschenzoo wird von den Zuschauern am Bildschirm betrachtet; diese wiederum avancieren zu Objekten des beobachtenden Blickes von Trendforschern und Analysten, die aus ihren Fernsehvorlieben Rückschlüsse auf ihr Konsum- und Freizeitverhalten ziehen. Ein Panopticon ganz ohne Architektur, ein das ganze Leben umfassendes Dschungelcamp, in dem der Ekel auch ohne Würmer und Maden hochkommt, eine Form der ‚weichen’ Kontrolle, die zu einer ungleich effizienteren Selbstdisziplinierung führt als traditionelle Überwachungsmethoden.“

Freiheit auf Rädern

„Mit der exponentiellen Zunahme des Individualverkehrs, der sich alle paar Jahre verdoppelt, wächst auch die Zahl der ausgestreckten Mittelfinger, der groben Beleidigungen und, im Extremfall, der körperlichen Angriffe.“

Dass darüber hinaus das heilige Blechle die Umwelt belastet, ist auch dem Dümmsten klar. Warum der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel trotzdem auch nicht mit den allerbesten Taktfahrplänen und allerniedrigsten Tarifen zu erreichen sei, hat für Thomas Mießgang einen simplen Grund: SUV und Geländewagen vergrößern das Ego ihrer Fahrer, während die U-Bahn ihnen eine gesellschaftliche Egalisierung aufzwingt. Das tut das Citybike nicht und stieg auch prompt zum einzigen nennenswerten Konkurrenten des Boliden auf, und zwar zu einem, der sich als ebenso flegeltauglich erweist, wobei der Radfahrer allerdings einen Mehrfrontenkrieg führt: „Er muss den Radweg, der ihm von der Stadtverwaltung zugeteilt wurde, gegen Fußgänger verteidigen, die unerlaubterweise in sein Revier eingedrungen sind, und Hunden und anderen biologischen Hindernissen ausweichen, die sich einen Dreck um die Verkehrsordnung scheren. Gleichzeitig aber sollte er auch seinen Erzfeind im Auge behalten, den PS-starken Dominator der Avenuen, der ihn, so ihm der Sinn danach steht, immer noch plattmachen kann.“

Weil es dein Zuhause ist

Serienselbstmorde von Mitarbeitern sind längst nicht mehr nur ein Horrorszenario aus chinesischen oder indischen Ausbeuterbetrieben. Bei France Télécom nahmen sich zwischen 2008 und 2011 über 60 Mitarbeiter das Leben. Grund dafür war das gestörte Betriebsklima. Die Streiks beim Versandriesen Amazon oder die unerträglichen Arbeitsbedingungen der Job-Migranten in Piacenza, dem europäischen Zentrallager des Möbelherstellers Ikea („Weil es dein Zuhause ist“) sind bekannt.

Wenn man Mießgang glauben will, liegt das auch am Durchmarsch narzisstisch gestörter Menschen in die Chefetagen. Steve Jobs zum Beispiel zählt bekanntermaßen zu jenen, die vormachten, wie man Horror im Betrieb dauerhaft etabliert: Der Chef kommt zu vereinbarten Terminen regelmäßig zu spät oder lässt seine Untergebenen warten, während er ausdauernd telefoniert. Er legt die Beine auf den Schreibtisch, um zu demonstrieren, dass ihm die Anwesenheit seiner Mitarbeiter nicht einmal ein Minimum an Respekt abnötigt. Er verbreitet peinliche oder pikante Geschichten aus dem Privatleben unerwünschter Mitarbeiter. Er versetzt sie ans äußerste Ende des Ganges, schneidet sie von allem Informationsfluss ab, schließt sie von Meetings aus, teilt ihnen keine Arbeit mehr zu oder Tätigkeiten unterhalb ihres Niveaus, trifft Vereinbarungen ohne den zuständigem Ressortleiter… Alles „bossing“-Attitüden, die eine fatale Streuwirkung entfaltet haben.

Dabei gibt sich der Boss betont locker, drängt allen sein Du und seine Bussis auf und behauptet stur, im Betrieb herrsche Wohlfühlatmosphäre und flache Hierarchie. Thomas Mießgang, selbst als langjähriger Chefkurator der Kunsthalle Wien leidgeprüft, empfiehlt die „Rückkehr zu einem strategischen Grobianismus, der die hilfreichen Distanzverhältnisse wiederherstellt und eine Neustrukturierung des völlig aus der Facon geratenen Arbeitsfeldes ermöglicht. Am besten, man geht bei nächster Gelegenheit zum Chef, der gerade jeden einzelnen Mitarbeiter mit „Hey, du, wie geht’s uns denn heute?“ begrüßt hat und jetzt in Jeans und Sneakers am Designerschreibtisch kauert, einen Latte macchiato schlürft und seine E-Mails checkt. Man hole tief Atem, spucke ihm auf den aufgeklappten iMac und sage in deutlich artikulierten Worten: „Sire, geben Sie Beleidigungsfreiheit!“

Hey! Ho! Let’s go!

Die alten Herren des Rock n’ Roll pflegten ihre rebellische Haltung noch mit zertrümmerten Gitarren oder Hotelzimmern zu beweisen. Ab 1976 war Schluss mit solchem Kokolores. Malcolm McLaren, Vivienne Westwood und Jamie Reid nahmen die Dinge in die Hand und kreierten Punk. Die aus Mode, Grafik und Medienkenntnissen designte Provokation wurde zum Erfolg, und die Punks erwiesen sich als fantasievoll im Ersinnen von Beleidigungen aller Art. Sie ersetzten gepflegte Haustiere durch räudige Köter und Ratten, durchsetzten ihre Rede in tourettehafter Obsession mit schmutzigen Ausdrücken und brachten ihre Bewunderung für die Sex Pistols oder Clash zum Ausdruck, indem sie die Musiker anspuckten. Clash- Frontman Joe Strummer soll sich durch so einen Fangruß ein Hepatitis-Virus zugezogen haben. Die denkbar gröbste Beleidigung – einem andern ins Gesicht zu spucken - zum Ausdruck der Bewunderung umzudeuten, das war keine Kleinigkeit!

Tempi passati! Heute, so Mießgang, reihe sich die Rockmusik stromlinienförmig in die Wertschöpfungskette ein. Da gibt es keinen Platz für Rebellen. „Pete Doherty etwa, vorübergehend eine große Hoffnung des Britpop, ließ serienweise Konzerte platzen, weil er gerade auf der Suche nach dem nächsten Schuss war, und reduzierte sich damit selbst zur Witzfigur. Heute ist er gerade noch eine Fußnote im Musikgeschehen, die darauf wartet, dass jemand auf die finale ‚Delete’-Taste drückt. Und Skandalnudeln wie Britney Spears gelten nicht wie einst Janis Joplin als Hohepriesterinnen eines dunklen Kultes der Selbstzerstörung, sondern als traurige Figuren, denen man dringend ein paar Sitzungen beim Therapeuten spendieren sollte.“

Zügellosigkeit und Lästerlust haben im HipHop überlebt. Aber auf welch trostlose Weise! Rassistisch, antisemitisch, frauenverachtend. Und beseelt von nichts als merkantilem Eifer. Ein amerikanischer Vollkonsument könnte sich etwa zu Jay Zs letztem Hit mit seinem 9IX Rocawear-Parfüm bespritzen, in ein Paar seiner Rocawear-Jeans schlüpfen, seine Reebok S. Carter-Sneakers schnüren, zu einem Basketballspiel der Nets gehen, dann Abendessen bei „The Spotted Pig“ (Jay Z gehören an beiden Anteile) und sich zu später Stund noch das Broadway-Musical „Fela“ reinziehen – vor einem letzten Move in Jay-Zs 40/40 Club. Da ist der Meister aber sicher nicht, eher in einer Galerie, wo er „Picasso Babe“ performt.

Ein matter Abklatsch solcher ordinärer Selbstvermarktung ist der eh überall Juror Sido. Im Herbst 2012 rempelte er in dieser Funktion den Society-Reporter Dominic Heinzl an, der darob theatralisch zu Boden ging. Was passierte? Sido bekam den Laufpass ausgestellt, entschuldigte sich bei Fans und ORF und verdiente seine Euros nach ein paar Wochen wieder am Jurorentisch.

Auf dem Weg zur Bananenrepublik

Über Tote soll man nur Gutes sagen. Das gehört zu den eisernen Prinzipien europäischer Zivilisation. Als sich aber am 8. April 2013 die Nachricht vom Tod der „eisernen Lady“ Margaret Thatcher verbreitete, da reagierte England mit einem Freudenfest. Ein paar Witzbolde versuchten, den alten Judy Garland-Song „Ding, Dong, The Witch is Dead“ auf Platz 1 der Charts zu befördern. Andere schlugen vor, „man solle das blinde Vertrauen der Premierministerin in die heilenden Kräfte des Marktes durch die Privatisierung der Feierlichkeiten anlässlich ihres Todes würdigen“. Es war eine späte und offen ungehobelte Rache für Thatchers gnadenlose marktliberale Politik.

Aber haben Europas Spitzenpolitiker den Tabubruch nicht selbst verschuldet? Haben nicht vulgäre Emporkömmlinge wie Silvio Berlusconi oder Nicolas Sarkozy die Demokratie in den Dreck getreten? Haben nicht all die Haiders, Grassers, Schüssels und Gorbachs vorgeführt, wie sie noch das letzte Restchen Anstand gerne ihrer Repräsentationssucht und Geldgier opferten? „Ehemals diskreditierte Charaktereigenschaften wie oberflächlicher Charme, übersteigertes Selbstwertgefühl, manipulative Fähigkeiten, Mangel an Schuldgefühlen, das Fehlen von Empathie und geringe Bindungsfähigkeit sind heute die besten Karrierebeschleuniger – und zwar sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik.“

In Österreich sei die moralische Verrohung ein direktes Ergebnis der Schwarz-Blauen Koalition, so Mießgang. „Es ist Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, der einem aufgeklärten, linkskatholischen Milieu entstammt und ursprünglich als besonnener, pragmatischer Technokrat galt, anzulasten, dass er eine ganze Riege von moralisch zweifelhaften Glücksrittern in Regierungsämter beförderte, deren Machenschaften die Justiz teilweise bis heute beschäftigen.“

Und so ordinär wie ihr Handeln war auch ihr Ton. Wolfgang Schüssel bezeichnete den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer als „eine richtige Sau“, US-Außenministerin Madeleine Albright als „alte Bette Davis“, Regierungschef Göran Persson als „den Schweden, den Trottel“ und den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko als „Kümmeltürk“. Nicht ohne Folgen: „Der neue Gossenton fraß sich wie ein Nervengift in alle Sektoren der Politik hinein und prägt den politischen Diskurs in Österreich bis heute.“

Wen wundert’s da noch, dass selbst der Milliardär Frank Stronach, für Christoph Grissemann „halb Mensch, halb Scherzartikel“, als wählbarer Kandidat erscheint? Oder einer, der in dummdreister Ehrlichkeit das Wort Nächstenliebe gleich unter Anführungszeichen setzt und also nach den Regeln der Orthographie das Gegenteil meint? „Die Parteien“, meint Mießgang, „konstituieren seit dem Beginn der Krisenjahrzehnte tendenziell keinen sozialen Zusammenhang mehr, sondern werden immer mehr zu Durchlauferhitzern individueller Karrierestrategien.“

Dagegen aufzutreten wäre ein Gebot der Nächstenliebe, der Zivilcourage und der Höflichkeit!

Der Autor präsentiert sein Buch am 3. 12. 2013 im Bregenzer Theater Kosmos

Thomas Mießgang, „Scheiss drauf. Die Kultur der Unhöflichkeit“, ca. 250 Seiten, Euro 19,99, ISBN 978-3-95403-025-5, Rogner & Bernhard 2013