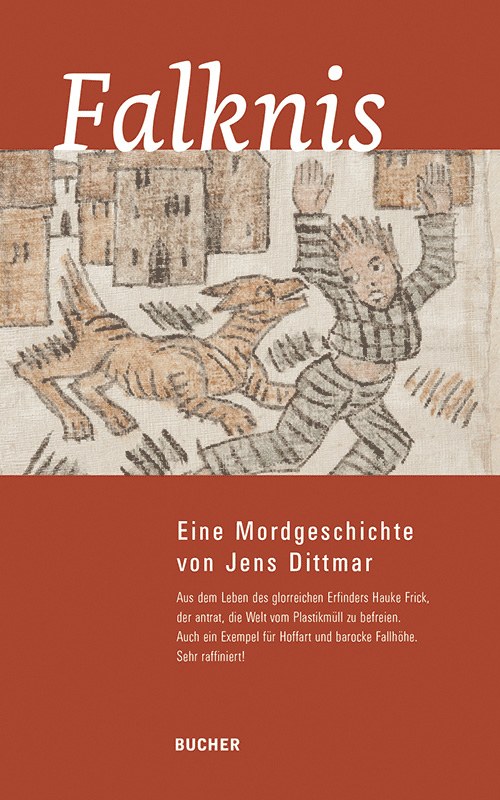

Talking Heads - Zu Jens Dittmars neuem Roman „Falknis. Eine Mordgeschichte“

Glaubt man den Verlagsankündigungen zum neuen Buch des liechtensteinischen Autors Jens Dittmar, dann wird uns ein spannendes Gaunerstück mit Lokalkolorit und internationalen Verflechtungen vorgelegt. Ein „widerborstiger Heimatroman“, der mit Anspielungen und Reverenzen an Theodor Storms „Schimmelreiter“ überdies Anschluss an die deutsche Literaturgeschichte sucht. Das ist nicht unbescheiden, nimmt man Maß an der Erzählkunst des 19. Jahrhunderts. Bei Dittmar ist das Spiel mit Reverenzen und Referenzen Programm und macht auch in „Falknis“ einen Gutteil des Erzählaufkommens aus. Leider bleibt dabei das Geschäft, den verbrechensträchtigen Stoff – „Eine Mordgeschichte“ – glaubhaft mit Spannung zu versehen, unerledigt.

Im Schatten des liechtensteinischen Bergs Falknis, in der Gemeinde Balzers, am Südzipfel des Kleinstaats, lässt Dittmar die Aventüren des Hauke Frick ihren Ausgang nehmen, die von einem fantastischen Plastikrecyclingverfahren bis zu Plänen für ein großes schneeunabhängiges Ski-Gebiet in Balzers reichen. Dass deren Kapitalausstattung steuerschonend über die Finanzdrehscheibe Liechtenstein und den „Hauke-Konzern“ abgewickelt wird, versteht sich von selbst: „(…) eine kaum überschaubare Offshore-Konstruktion.“ (S. 56). Zum Zeitpunkt, in dem der Roman einsetzt, sind diese Unternehmen schon vergangen bzw. im Falle des „Smart Snow“-Winterparks nicht realisiert. Und sie beschäftigen Polizei und Justiz, während der Erfinder und Geschäftsmann Frick im Ausland abgetaucht ist.

Liechtensteinensia und Kuriosa

Ähnlich seiner vorgängigen Erzählung „So kalt und schön. Ein Sonderweg“ lässt Dittmar das Geschehene und die Biografie des Protagonisten post festum aufrollen: In den Tagebucheintragungen von Haukes Halbbruder Linus Frick und – im letzten Fünftel des Buchs – in Briefen von Hauke an seine Ex-Frau Gordana. Die Ich-Erzähler-Perspektiven des mitteilsamen Brüderpaars öffnen einen biografisch-kulturellen Kosmos, der wie immer bei Dittmar von Liechtensteinensia und historischen Fußnoten durchsetzt ist: Wer es mag, darf sich über die Begegnung mit lokalen Realvorlagen – von Tina Weirather bis zum Jazzclub Tangente – freuen; für Leser aus Berlin oder München sei dies aber, meint Dittmar im Interview (KuL-Magazin 8/17), „belanglos“. Für die gibt es den „kiebigen“ Bankdatenklauer und Kuriosa wie das Verkehrte-Welt-Motiv im „Hasensaal in Bučovice“ (S. 129), ein echtes Rätsel im Kontext dieser Mordgeschichte.

Gepflegter Müßiggang

Letztere will auch im Rückblick und als Puzzle der Erinnerungen nicht so recht in die Gänge kommen. Das Geschehene wirkt zwar nach und wirft viele Fragen auf, handlungstreibende Kraft hat es nicht mehr, zumal sich die Brüder, in unterschiedlicher Weise zur Untätigkeit bzw. Unauffälligkeit angehalten und scheinbar ohne Druck, Zeit zum Sinnieren und für sarkastische Gegenwartsbefunde nehmen. Der Tagebuchautor Linus Frick, im Ungewissen über den Verbleib seines Bruders und von den Behörden zur Verfügung bestellt, hat eine deutlich markierte Neigung zum gepflegten Müßiggang: „Wenn ich abends vor lauter Langeweile früh zu Bett gehe (…)“ (S. 59) und auch sonst viel Raum, seine Kindheitserinnerungen auszubreiten, die Landschaft zu betrachten, Dialoge wortwörtlich nachzuerzählen usw. Und sein Halbbruder mit dem ominös deutsch-alemannischen Zwitternamen Hauke Frick ist in seinen Nachrichten aus der Ferne auf ähnlich ausführliche Exkurse gestimmt. Dass dieser Hauke, anders als sein schöngeistiger Bruder Linus, ein „Materialist“ sei, dem „schnöden Mammon“ zugeneigt, ist wie anderes in diesem Roman einfach Behauptung. Zumal wir es mit einem Materialisten zu tun haben, der Briefe schreibt und Goethes Werther zitiert: „So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande.“ (S. 145)

Für ein gutes Zitat – so der Eindruck des Rezensenten – gibt der Autor auch das Geschäft preis, plausible Charaktere zu zeichnen. Dies begänne damit, die Erzählperspektive einer Tagebuchnotiz nicht beliebig, sondern für den Fortgang und die Spannung einer Geschichte zu nutzen. Aus dem intimen, tagesgebundenen Genre macht Dittmar ein Gefäß für druckreife Textsorten, in denen sich die Stimmen der doch so unterschiedlichen Brüder frappant gleichen. Beide plaudern trotz der in den Raum gestellten, ahnungsvollen Monstrosität geschehener Untaten erstaunlich unbedrängt: „Schwerfällig wie ein Bär sitze ich da und beobachte das Treiben im Hafen“, schreibt Hauke im ersten Brief aus dem Fluchtort. Dittmars Helden sind zwei talking heads, die ungefragt ihre Beobachtungen und Erinnerungen ausbreiten: das einstige Verhör des Schulleiters, die Stiefeletten zweier junger Damen an einem Nebentisch, die Privatfilme des deutschen Vaters von Hauke aus dem besetzten Norwegen …

Eloquenter Leerlauf

Nein, an Stoff und Motiven, auch an Formulierungsvermögen mangelt es diesem Roman nicht, eher an einem Erzähl- und Spannungsbogen, der über 161 Seiten die reichlich gestreuten Anspielungen mit Konsequenz in einen Sog des Geschehens führt, der LeserInnen mitnimmt. Dass solches möglich wäre und ein mehrstimmiges Gefüge von persönlichen Aufzeichnungen und Dokumenten (Zeitungsberichte) Spannung erzeugen kann, ist spätestens seit Bram Stokers „Dracula“ (1897) erwiesen. Wobei in „Dracula“ fraglos zeitgenössisch berichtet wird und ein Phonograph (!) zum Einsatz kommt, demgegenüber in „Falknis“ auch medientechnisch die Verzögerung herrscht, der Erzähler Linus Frick auf Briefpost (!) wartet und zuhause den Anrufbeantworter konsultiert.

Der eloquente Leerlauf des Erzählens in „Falknis“ ist bedauerlich, legt doch der Autor seine Story als ein interessantes Spiel mit Möglichkeiten an, die einer alltäglich erlebbaren Wirklichkeit zum Verwechseln ähneln. Denn obwohl Dittmar das Fiktive seiner Prosa betont, lebt sie doch von Insider-Kenntnis und -Beobachtung lokaler Milieus, Mentalitäten und Sprechweisen. Hierbei gelingen dem Autor sarkastische Paraphrasen des ländlichen Zeitgeschehens (Hund erschießt Mann, S. 46) und spitze Befunde zur provinziellen Ausgangssituation: „Die Einheimischen sind zwar sehr nett, aber nach kurzer Zeit möchte man ihnen entfliehen“ (S. 93). Und es ist literarisch reizvoll, die Einsilbigkeit des geldgefütterten Landlebens mit den Verlockungen und globalen Verstrickungen einer Finanzdrehscheibe zu kreuzen. Nur hätte diese Exposition eine packendere Mordgeschichte als „Falknis“ verdient.

Jens Dittmar, Eine Mordgeschichte. Vom Aufstieg und Fall des Hauke Frick, Hardcover mit Schutzumschlag, Bucher Verlag, ISBN 978 3 399018 417 2, 168 Seiten, € 18.50,-